小学校理科のプログラミング「信号機を作る」を体験

小学校理科の単元にある「信号機を作る」プログラミングを体験できるサイトを紹介します。

「信号機を作る」プログラミング

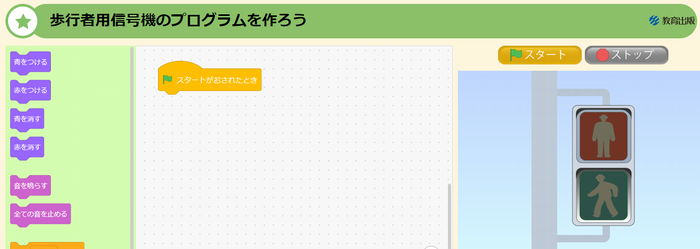

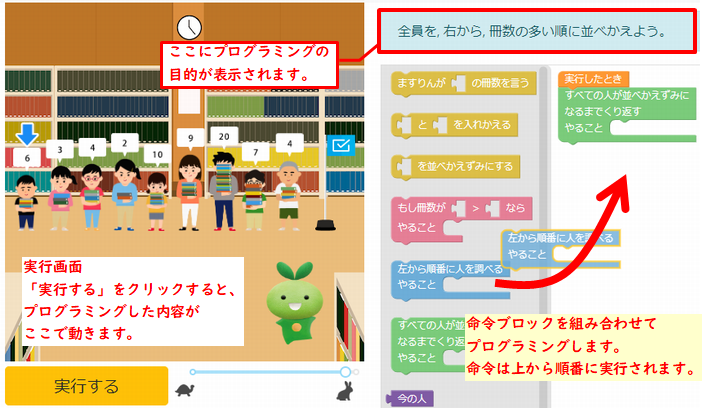

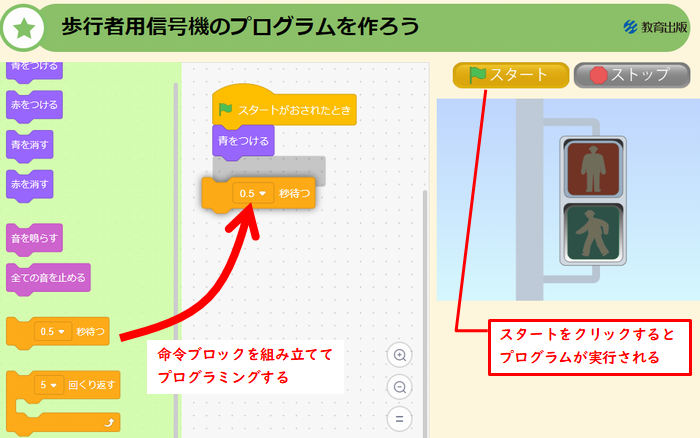

プログラミングは下記のような画面で行います。

プログラミング方法

左側にある命令ブロックを組み立ててプログラミングします。

組み立てた命令は上から順番に実行されます。

プログラムの実行方法

右上にある「スタート」ボタンをクリックするとプログラムが実行されます。

右側にある信号機の絵がプログラミングした通りに動き出します。

プログラミングの目的

街の中にある信号機と同じように動かすことが目的(ゴール)です。

信号機のプログラミングを考える

信号機を動かすプログラムを作るには、信号機がどう動いているかを考えなければなりません。

横断歩道の信号機は、つぎの3つの動きをくり返しています。

- 青信号がついている

- 青信号がチカチカしている(音を鳴らす)

- 赤信号がついている

3.赤信号がついている→1.青信号がついている、と戻ってくり返しですよね。

では、この通り命令ブロックを組み立てればいいかというと、そうではありません。

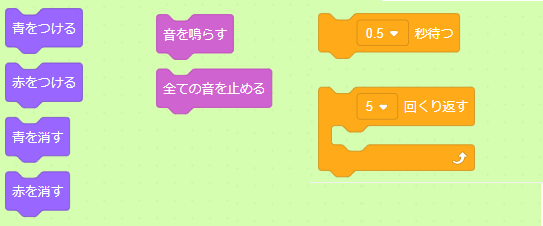

使える命令ブロックはこれだけ(↓)。

「青信号がついている」や「青信号がチカチカしている」という命令はありません。

上にある命令ブロックを使って「青信号がチカチカしている」などの動きを作るのです。

それが、プログラミングというわけです。

「青信号がチカチカしている」ってどんな状態?

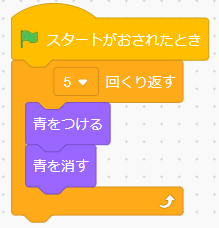

まず、「青信号がチカチカしている」動きを分解して考えてみます。

- 青信号がついている

- 青信号が消えている

この2つのくり返しが「チカチカしている」状態です。ということは、「青をつける」「青を消す」の命令をくり返せばいいのかというと…。

実際にプログラムを組んで動かしてみてください。

チカチカしなかったはずです。

なぜ?

それを考えるのも、プログラミングです。

プログラムは次々に命令が実行される

組み立てた命令ブロックは上から順番に実行されます。

このときプログラムは次から次へとどんどん動きます。

- 青をつける

- 青を消す

これだと、1.青をつけて、すぐに、2.青を消す命令になってしまいます。

では、どうすればイイのか?

もう一度、使える命令ブロックを見てみましょう。

「0.5▼秒待つ」という命令がありますね。

(▼をクリックすると数字を変えることができます)

これを上手に使うことで、青信号をチカチカさせることができるようになります。

ここまでをヒントに、信号機のプログラミングに挑戦してみてください。

信号機のプログラミングに挑戦する方法